| 您现在的位置: 上海经济网 >> 上海文化新闻 >> 正文 |

上京青年演员从青涩走向成熟 |

| 更新时间:2014-8-19 来源: 文汇报 |

夏季集训汇报演出落幕 两部大戏均获良好反响 上京青年演员从青涩走向成熟 上海京剧院“青春跑道·冲刺篇”夏季集训汇报演出前天在逸夫舞台落幕,不管是根据《水浒》故事改编的武戏《三打祝家庄》,还是上京“品牌戏”《狸猫换太子》,均获良好反响。为期一个月的集训,要推出两部大戏。能在这么短的时间内交出这样的答卷,令观众感慨“传承有望”。这样的成绩,与上海京剧院对青年人制定的“五年计划”分不开,而新一批的年轻观众群体也正在不知不觉中与他们共同成长起来。

年轻人进团:从“后山练兵”到“五年计划” 上海京剧院业务部主任刘佳介绍,过去演出市场需求量大,青年演员进入院团后有大量上舞台实践的机会。“所以我们进团都是接下戏,自己请老师指点,各自后山练兵。”而从高校毕业的青年演员,所学内容系统规范,基本功扎实,然而却没有过去那么多舞台实践的机会。 2011年,为了加强青年演员唱念、身段、表演、角色把握的综合能力,上海京剧院制定了“五年计划”,希望以此打响“上京青年演员”这个品牌,培养出史依弘、王佩瑜这样的中坚力量。从“起跑”篇的《将相和》、《搜孤救孤》等传统折子戏搬演;到“跨越”篇,结合“青京赛”比赛剧目精加工;再到去年“接力”篇试排《狸猫换太子》上本,青年演员已逐步走向成熟。今年是“冲刺”年,院里安排了两出戏《狸猫换太子》和《三打祝家庄》,一文一武,行当齐全,流派纷呈,其中传承的用意不言而喻。 青年演员综合实力不断提高的同时,也完成了院团“宝塔型人才”梯队的建设,集训核心成员从第一年50多人的规模,缩减至今年30人左右的规模。激烈的竞争让学员不敢掉以轻心。在《狸猫换太子》中饰演陈琳的郭毅在开排不久前腰部骨折,顾不上调养,坚持排完全场。

首设排练开放日,青年观众与演员共成长 除了详尽的集训计划,上海京剧院也在排练期间首次设立开放日,通过微信、微博两个新媒体渠道,邀请戏迷前来观摩。开放日当天共有30余位观众报名前来,其中超过八成都是30岁左右的年轻人,有的年轻夫妇还把孩子带来一同感受。网名为“诗之新语”的戏迷告诉记者,从青年团成立之初,她就一直关注这支队伍的成长。“4年下来,他们从青涩走向成熟,进步是显而易见的。”到了年轻一代戏迷,既有对传统艺术的敬畏,同时也对于青年演员更为宽容,因为对他们来说,听戏学戏,也是一个成长的过程。而看过排练之后,对现场演出更是期待。 对于青年演员,戏迷在场,不但没有打乱排练的节奏,反而“因为热闹,排演得十分兴奋”。戏迷在现场的反应,也帮助他们及时得到反馈、修改表演。

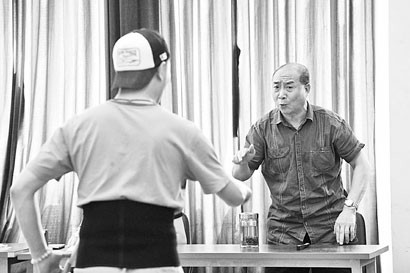

师徒相授,传承不断档 《狸猫换太子》由“麒派第一老生”陈少云等老师坐镇指导。作为这出戏的主演,小到动作幅度、念白语气变化,大到角色性格揣摩、节奏整体把握,陈少云最有发言权。为此,他特别推掉了“学京赛”的评审工作,几乎天天盯在排练场。在他看来,青年演员对基本程式、唱段都已掌握,接下来就是要在人物塑造上再精加工。 郭毅上场不一会,老师陈少云就察觉出他的念白还不对味儿,一句“应当向娘娘禀报来着”,陈少云反复演示了3回。在随后两个半小时的排练中,陈少云帮徒弟打着拍子,跟着唱念,不时亲自上前示范。一场戏结束,还不忘叮嘱郭毅:“你的角色要把整个戏的节奏带起来,要把握好节奏,念白要有紧张感。” 这样的画面同样感动着在场戏迷,“老艺术家的传帮带,或许是在精彩舞台呈现之外,传统艺术生命力的另一种体现吧”。 本报见习记者 黄启哲 |

| 编辑:Zhanglin |

| 如果您对这篇文章有兴趣或有疑问,希望做进一步交流,请联系QQ:1796793936 | 点击联系 |

| 热点图片 |